悦子さんぶろぐ~丹波より~blog.6を更新しました。

2月15日。昨日までの暗くて冷たい空から、今日は青空に日差しが出ている。

午後一で自宅から10分足らずの山南住民センター内「やまなみホール」に向かう。

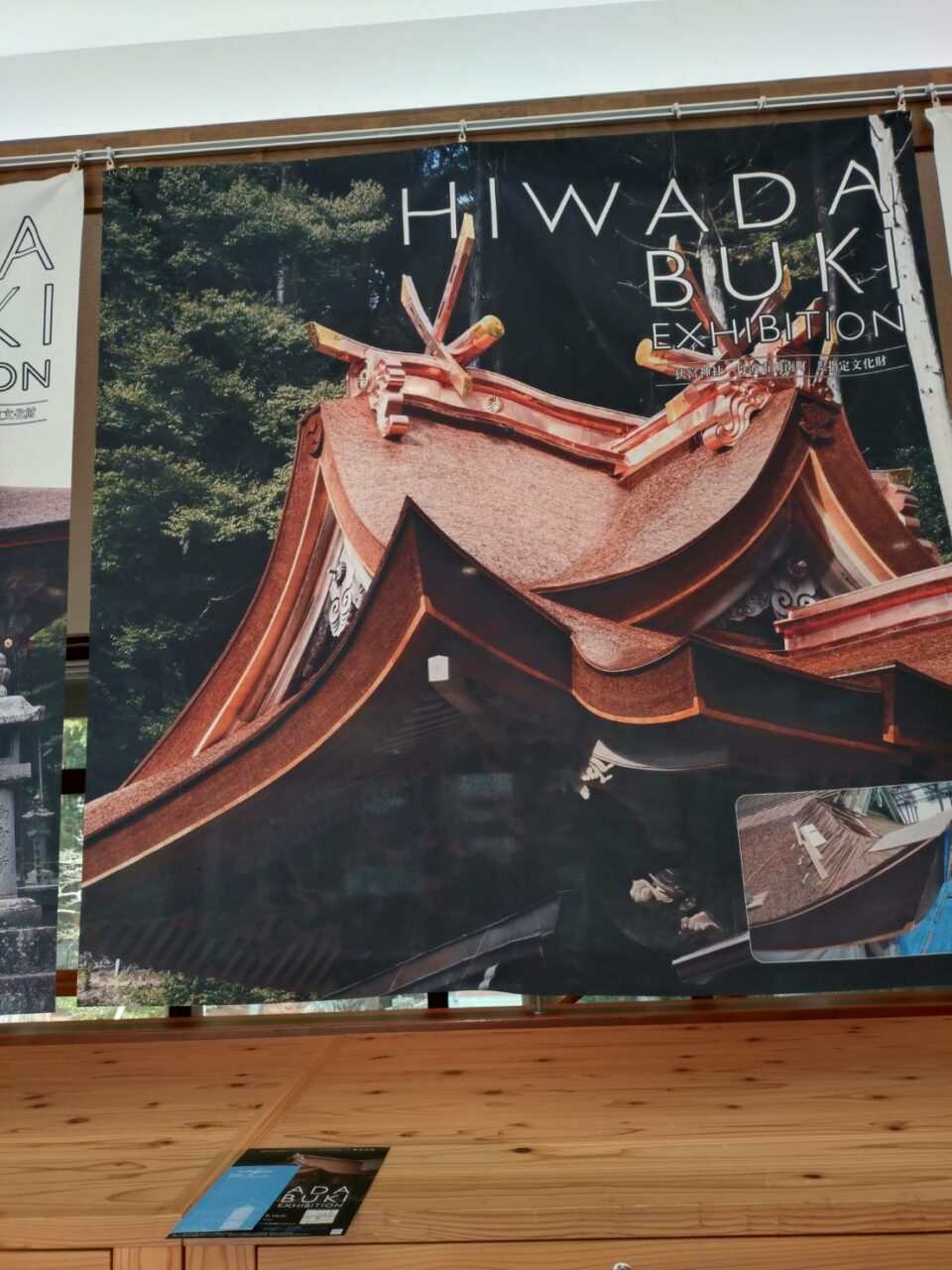

檜皮葺のドキュメンタリー「Connecut」(つなぐ)の映画会があるのだ。

檜皮葺とは神社仏閣の屋根を檜の皮で葺くこと。

飛鳥時代から伝わる日本独自の屋根葺き技術で、昔からここ山南町は檜皮葺の職人さんが多いところと聞いていた。でもこの地に住んで50年になるのに檜皮葺の詳しいことは知らないので、ぜひこの映画をみてみたいと。

ホールは満席、中高年が多いが子供の姿も見える。私は奇跡のように2席だけ空いている最前列へ。

2022年、丹波山南町上久下地区の村上社寺工芸社が、静岡県周智郡森町の小國神社の屋根葺き替えに取り組んだ1年間の記録。元はYouTubeで配信のそれを30分のダイジェスト版に編集したもの。監督は静岡県の岡部聡氏。2023年、イタリアモンテカティーニ国際短編映画祭、2024年オランダ・ハーグ国際映画祭で受賞し、今年3月にはアメリカセバストポル・ドキュメンタリー映画祭でも上映予定。丹波市長、静岡小國神社の年若い禰宜さん、村上社寺工芸社の社長と岡部監督らの挨拶が続く。

林市長は「口の中いっぱいに頬張った竹くぎを1本1本舌で取り出し、右手で持った金槌の台にあてがってから、同じ右手で檜皮に差し込み打ち込んでいく。その間左手は檜皮を抑えたまま。これがもう見ていて不思議でしょうがなかったです。」と職人の技の一つを紹介。

小國神社の禰宜さんは神社の紹介とこの度の40年振りの令和のお屋根葺き替えについて語られる。村上社寺工芸社の村上社長のお話は飛鳥時代に遡る檜皮葺の歴史、檜皮の特質、檜を守るために皮を剥ぐ適時や、檜皮葺に欠かせない竹くぎについて等々、初めて聞くことばかり。

そしてそんな伝統技術を何年も前から地域の小学校で紹介、実際に児童がミニチュア屋根で檜皮葺き体験もするらしい。この中から未来の檜皮葺職人が育ってほしいという願いがこもる。

そして、檜皮葺きに欠かせないのが竹くぎ。金属の釘は40年の歳月に錆びてボロボロになるが、竹くぎはしっかりと檜皮を抑えて残る。その竹くぎを製造しているのが山南町の1業者のみ。日本でそこしかない、というのは世界に1つなんです、と村上社長。竹くぎ業者も後継者は育っているとのこと。何と我が家から車で5分程の村で竹くぎは製造されているそうだ。

岡部監督の、さあ早く映画を始めましょう の挨拶で、拝殿の屋根葺き替えの1年間を30分で鑑賞させて頂いた。

映画は2022年元旦の神事から始まる。

近隣の山では原皮師(もとかわし)と呼ばれる職人さんの檜の皮を剥ぐ仕事が紹介される。振り縄と呼ばれるロープと、足掛かりにする50㎝ほどの2本の棒(手木)と皮を剥ぐへら。たったこれだけの道具で幹を登り、皮を剥いでいく。樹木の成長を促す形成層を傷つけないよう慎重に。そうすると10年ほど経てば再び皮が採れるそうだ。

SDGsな材料。幹の根元に落としていった皮を集め束にして括る。その束を75㎝に裁断して小束に。小束を30㎏に括ったものが「丸」。「丸」が5括り(檜皮150㎏)で檜皮葺き1坪の材料となるそうだ。静かな山の中で檜の皮を剥ぐ音、大切り包丁で檜皮を切断する音が響く。すべてが素手での作業。

持ち帰った丸は工場の中で1年間乾燥させるというから、只今現在小國神社を葺く檜皮は1年前に採取したものということになる。それを1枚1枚屋根用に加工する根気のいる作業が丹波の工場で進められる。

4月、小國神社では拝殿に足場を組む作業がはじまる。丸太と板の木製の足場。力のかかり具合を計算しながらミリ単位の調整で組まれていく。この稀少な木製の足場工事も伝統の技術で、職人の数は限られている。大きな社をすっぽりと覆い、その足場の上から雨などを避けるための白いシートをかぶせる。

5月、足場が完成し、古い檜皮を剥がす工事が始まる。40年経った檜皮をバリバリと剥がす。傷んで苔が生えている箇所もあるが、それでも竹釘はしっかりと檜皮を抑えているのが健気だ。

すべての檜皮を剥いで野地とよばれる下地だけになった。傷んだ野地は補修し、いよいよ新しい檜皮が葺かれていく。蛇腹とよばれる屋根端の美しい装飾部分。丁寧に角度を測りながら1枚1枚組まれていく。蛇腹の上に檜皮を打ち重ね、10㎝以上も厚みのある軒をつくる。軒断面は手斧(ちょうな)という刃物で鮮やかに均される。小國神社はこの軒を重ねて重厚な二重軒とし、更に薄い檜皮を差し込んで優美な曲線になるよう微調整をする。どんな小さな檜皮の一片も無駄なく使うことで生まれる曲線だ。そして屋根平面の釘打ちが続く。

10月、解体の初めに取り外されたオニと呼ばれる銅板葺きの大きな飾りは、丹波の工場で修復され、新しい銅板を巻いて再び輝きを放つ。屋根最上部、棟木にも新しい銅板を巻く。オニを棟に上げる。11月、完成が近い。

12月、屋根葺き工事終了。足場解体。白いシートを取り払った拝殿は、ほの赤い光沢の屋根と、金色に輝くオニが参拝の人々の目をひきつける。令和のお屋根替えなった小國神社拝殿が厳かな喜びに包まれるなか、工事を担った職人たちは2台の車に分乗して丹波へ帰っていく。

実際にはこの工事の前に本殿、後に幣殿の屋根も葺かれている。大掛かりな令和のお屋根替えを丹波の、山南町の職人さん達が担われたことがうれしい。1年の記録は小國神社の四季の神事や、氏子と守る伝統神事などの紹介もあり興味深かった。

また、「僕らの仕事は旅の空」と職人さんたちが話されるように、大掛かりな工事中は近くにアパートを借りての共同生活となるそうで、映画の中でもその一コマが紹介されていた。

仕事を終えてアパートへ帰ると、洗濯をしたりお風呂へ入ったりして、夕食はみんなでホルモン鍋と焼き鳥。ザ・職人飯。話も弾んでおいしそう。

「なぜこの仕事を?」の問いかけに「自分の家が村上社寺工芸の近くで、小学生の頃から関わらせてもらっていた」と答える人や、「子どもの頃からものを作るのが好きで、鶏を飼っていたので鶏小屋を作ったら、親に褒めてもらった。自分はやっぱりものづくりがむいてるんかなあとこの道に。なるんやったら誰にも負けへん、日本一の職人に。とそれぐらいの気持ちでやってます」と答える人も。

また、屋根最上部の棟の中には、その工事を施工した業者名やその時の世の中の出来事など記録して収めるそうで、このたびはロシアのウクライナ侵攻と安倍元首相銃撃事件を書き収めたという。世界の、日本の出来事が神社の屋根に仕舞われていることに胸を突かれた。では、40年前の記録は何だったのかと気になって、後日村上社長にお尋ねした。すると、「詳しくはちょっとわからんのですが、ただ、その中に職人のお父さんの名前が書いてあったそうで、親父がここまで来て仕事しとったんやと感慨深かったと言うてました」と。40年経って父と息子がそんな出会い方をするなんて幸せだな。

映画が終わり玄関ホールへ出ると、職人さんが座って檜皮加工の実演をされている。ミニチュア屋根で檜皮を葺く体験もできる。早速市長が竹くぎを咥えてトントンやっておられる。あばあさんや小学生の男児も続く。檜皮を抑える左手と、口から竹くぎを出し檜皮に打ちこむ右手が当然ながらスムーズにいかない。が、楽しそうだ。ふるさとにこんな素晴らしい伝統技術があるなんて誇らしい。ちなみに丹波の檜皮は「丹波の黒檜皮」と呼ばれ、丈夫でしなやかな良質の皮。各地で重宝され、都に近かったので丹波には昔から檜皮職人が多かったということだ。先ほどの小学生の僕も将来檜皮職人になるのかな。

ご興味あればYouTube・yaegumoを見てくださいね。

悦子さんぶろぐ~丹波より~blog.6